国税庁タックスアンサーの「No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」について解説します。

解説動画

内容:第5号文書から第20号文書までの必須知識

1. はじめに:なぜ印紙税の理解が重要なのか

会計事務所の新人スタッフや企業の経理担当者の皆さん、日々の業務お疲れ様です。皆さんが日常的に取り扱う契約書や領収書といった文書の中には、「印紙税」という税金が課されるものがあることをご存知でしょうか。印紙税は、経済的な取引に関連して作成される特定の文書に対して課される税金です。この知識が不足していると、意図せず法令違反を犯してしまったり、「過怠税」という余計なコストを支払うことになったりする可能性があります。

コンプライアンスを遵守し、企業の健全な運営を支えるためには、印紙税に関する正確な知識が不可欠です。本稿では、国税庁が定める印紙税額一覧表のうち、特に実務で遭遇する機会の多い第5号文書から第20号文書までに焦点を当て、その概要と注意点をわかりやすく解説します。

本稿を読み進めるにあたり、まずは最も重要な結論から先に提示します。多忙な実務家の皆さんが、要点を迅速に把握できるよう構成しました。

2. 結論:実務で押さえるべき印紙税の基本ルール

詳細な解説に入る前に、まずは印紙税対応の基本原則を頭に入れておきましょう。この結論を先に理解しておくことで、これから続く各文書の具体的な内容をよりスムーズに吸収することができます。

印紙税の実務における基本ルールは、極めてシンプルです。

• 課税文書には収入印紙を貼付・消印する

印紙税法で定められた特定の文書(課税文書)を作成した際には、その文書に記載された金額等に応じた所定の収入印紙を貼り付け、消印(割印)をしなければなりません。これが印紙税の基本的な納税方法です。

• 第5号〜第20号文書は多様なビジネスシーンで発生する

本稿で解説するこれらの文書は、会社の合併や分割といった組織再編、継続的な取引に関する基本契約、そして日常的な金銭の受領など、企業のあらゆる活動場面で作成されるものです。そのため、特定の部署だけでなく、多くの担当者が関わる可能性があります。

では、具体的にどのような文書が対象となり、いくらの印紙税がかかるのかを詳しく見ていきましょう。

3. 詳細解説:課税文書の種類と印紙税額

ここからは、本稿の核となる各課税文書の詳細な解説に入ります。文書の種類をいくつかのグループに分けて整理することで、実務上の判断がしやすくなるよう工夫しました。自社の業務でどの文書が該当する可能性が高いかを意識しながら読み進めてください。

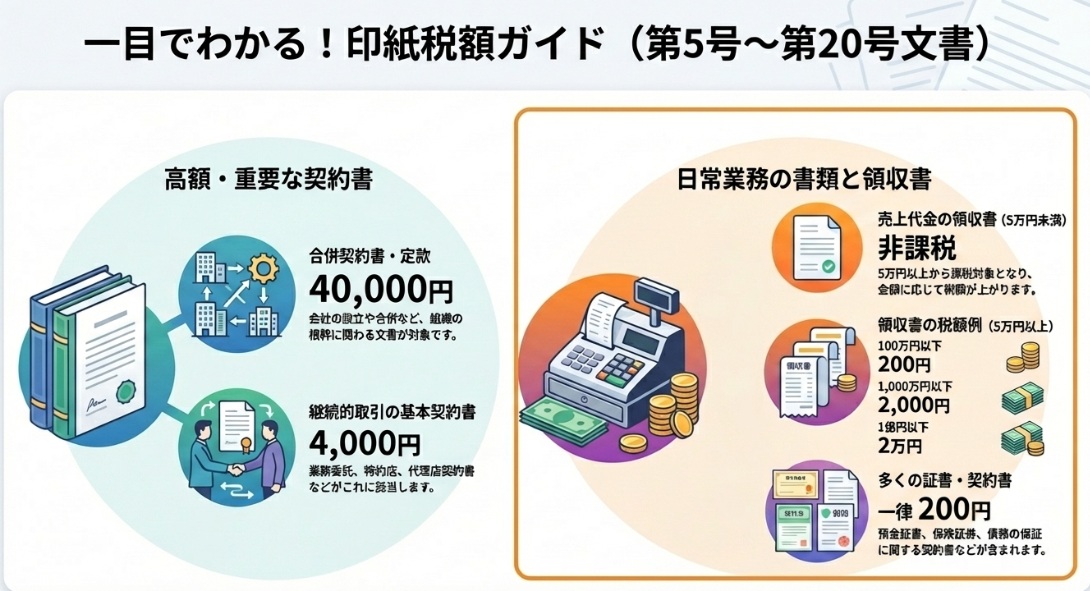

3.1. 会社の組織に関する文書(第5号・第6号文書)

会社の設立や組織再編といった重要な局面で作成される文書です。発生頻度は低いものの、税額が比較的高額であるため、見落としのないよう注意が必要です。

| 文書の種類 | 印紙税額(1通または1冊につき) | 実務上のポイント解説 |

| 第5号文書 合併契約書、吸収分割契約書、新設分割計画書 | 4万円 | 会社の合併や分割といった組織再編の際に作成される契約書です。会社法や保険業法に規定されたものに限定されます。 |

| 第6号文書 定款 | 4万円 | 株式会社などの設立時に作成される「原始定款」の原本が対象です。公証役場で認証を受け、設立後に会社で保存するものがこれに該当します。(非課税となる場合) 公証人法の規定により公証人の保存するもの以外の定款は非課税です。 |

3.2. 継続的・基本的な取引に関する契約書(第7号文書)

多くの企業で日常的に作成される「基本契約書」が該当するため、実務上、非常に重要です。見落としがちな課税文書の代表例とも言えます。

第7号文書に該当するのは、特定の取引について継続的に適用される基本的な条件を定めた契約書です。具体的には以下のようなものが挙げられます。

• 売買取引基本契約書

• 特約店契約書

• 代理店契約書

• 業務委託契約書

• 銀行取引約定書

これらの契約書には、1通につき4千円の印紙税が課されます。

ただし、重要な例外規定があります。契約期間が3か月以内で、かつ、更新の定めがないものは非課税となります。契約書を作成する際は、期間の定めに注意してください。

3.3. 金銭の受領に関する文書(第17号文書)

第17号文書は、いわゆる「受取書」や「領収書」のことで、実務上最も頻繁に作成される課税文書の一つです。受取金額によって税額が変動するため、特に正確な知識が求められます。

第17号文書は、その内容によって「売上代金に係る受取書」と「売上代金以外の受取書」の2つに大別されます。この区別が重要なのは、売上代金に係る受取書は金額に応じて税額が細かく変動するのに対し、売上代金以外の受取書は5万円以上であれば一律200円と、税額の計算方法が全く異なるためです。

• 売上代金に係る受取書

「売上代金」とは、資産の譲渡や使用、役務の提供による対価を指します。具体的には、商品販売代金、不動産賃貸料、請負代金、広告料などが該当します。

• ただし、以下のいずれかに該当する場合は非課税となります。

1. 記載された受取金額が5万円未満のもの

2. 営業に関しないもの(例:個人間の金銭のやり取り)

3. 有価証券、預貯金証書など特定の文書に追記したもの

• 上記に該当しない場合の印紙税額は、受取金額に応じて以下のように定められています。

| 記載された受取金額 | 印紙税額 |

| 5万円以上100万円以下 | 200円 |

| 100万円を超え200万円以下 | 400円 |

| 200万円を超え300万円以下 | 600円 |

| 300万円を超え500万円以下 | 1千円 |

| 500万円を超え1千万円以下 | 2千円 |

| 1千万円を超え2千万円以下 | 4千円 |

| 2千万円を超え3千万円以下 | 6千円 |

| 3千万円を超え5千万円以下 | 1万円 |

| 5千万円を超え1億円以下 | 2万円 |

| 1億円を超え2億円以下 | 4万円 |

| 2億円を超え3億円以下 | 6万円 |

| 3億円を超え5億円以下 | 10万円 |

| 5億円を超え10億円以下 | 15万円 |

| 10億円を超えるもの | 20万円 |

| 受取金額の記載のないもの | 200円 |

• 売上代金以外の受取書

こちらは、借入金、保険金、損害賠償金、返還金など、売上代金に該当しない金銭の受取書です。

• 非課税となる条件は「売上代金に係る受取書」と同様です。課税対象となる場合、税額は以下の通りです。

◦ 5万円未満: 非課税

◦ 5万円以上: 200円

◦ 受取金額の記載のないもの: 200円

【注意点】売上代金とそれ以外が混在する領収書

もし1通の受取書に、売上代金(例:商品代金)とそれ以外の金銭(例:借入金の返済)が両方記載されている場合、非課税となるかどうかの判断は、それぞれの金額を合計した額で行います。合計額が5万円未満であれば、その受取書は非課税となります。

3.4. その他の重要な契約書・証書(第8号~第20号文書)

最後に、これまでに解説した以外の文書の中から、実務で触れる可能性のあるものを抜粋してご紹介します。

• 預金証書、貯金証書(第8号文書):

税額は200円です。ただし、信用金庫など特定の金融機関が作成するもので、預入額が1万円未満のものは非課税です。

• 債務の保証に関する契約書(第13号文書):

税額は200円です。ただし、主たる債務に関する契約書の中に保証に関する条項が含まれている場合は、独立した課税文書とはならず、この第13号文書には該当しません。また、「身元保証ニ関スル法律」に定める身元保証書は非課税です。

• 債権譲渡または債務引受けに関する契約書(第15号文書):

契約金額によって税額が異なります。

◦ 1万円未満:非課税

◦ 1万円以上:200円

◦ 契約金額の記載のないもの:200円

• 預金通帳など(第18号文書):

1年ごとに200円の印紙税がかかります。ただし、信用金庫が作成するものや、所得税が非課税となる預金通帳などは非課税です。

• 判取帳(第20号文書):

複数の取引先からの受領事実を1冊にまとめて証明するための帳簿で、1年ごとに4千円の印紙税がかかります。

以上が、第5号から第20号文書までの主要な内容です。次のまとめのセクションで、これらの知識を実務で活かすための最終確認ポイントを解説します。

4. まとめ:実務における注意点と非課税措置

ここまで具体的な課税文書について学んできましたが、この最後のセクションでは、知識を実際の業務で正しく活用するためのチェックリストを提供します。印紙税に関するミスを防ぐため、以下のポイントを常に念頭に置いて業務にあたってください。

1. 非課税文書の条件を必ず確認する

多くの課税文書には、非課税となるための条件が定められています。例えば、第17号文書(受取書)の「受取金額5万円未満」や、第7号文書(継続的取引の契約書)の「契約期間3か月以内で更新の定めがないもの」といったルールです。文書を作成する際は、これらの非課税規定に該当しないかを必ず確認する習慣をつけましょう。

2. 「営業に関しない受取書」に注意する

第17号文書(受取書)の重要な非課税規定として「営業に関しないもの」があります。これは、例えば個人間での金銭の貸し借りに対する領収書や、株式会社以外の公益法人などが作成する受取書などが該当します。自社の取引がこの規定に該当するかどうか、慎重に判断してください。

3. 災害時の特例措置を把握しておく

東日本大震災やその他の自然災害の被災者が作成する契約書等については、印紙税が非課税となる特例措置が設けられています。該当する可能性がある場合は、必ず国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認し、適用漏れがないようにしてください。

本稿で解説した内容は、印紙税法のごく一部です。実務において判断に迷うケースや、ここに記載のない文書について疑問が生じた場合は、自己判断で処理せず、必ず国税庁のウェブサイトで最新の情報を確認するか、顧問税理士などの専門家に相談するようにしてください。正しい知識を身につけ、適切な税務処理を実践していきましょう。

コメント