中小企業庁から公表されている「先端設備等導入計画策定の手引き(令和7年度税制改正後)」について解説します。

解説動画

内容:「先端設備等導入計画」実務解説:税制優遇を最大限に活用するために

1. 導入:なぜ今、「先端設備等導入計画」が重要なのか

生産性向上と賃上げが企業経営における喫緊の課題となる現代において、国は中小企業の設備投資を強力に後押しする施策を打ち出しています。その中核をなすのが「先端設備等導入計画」です。私たち会計専門家や企業の財務経理担当者にとって、この制度を理解することは、単なる法令遵守にとどまりません。企業の成長を加速させるための重要な税制優遇や金融支援を、戦略的に活用するための羅針盤となり得ます。

本制度は「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が策定した設備投資に関する計画を、事業所が所在する市区町村が認定する仕組みです。この認定を受けることで、企業は大きく分けて二つの支援措置を享受することが可能になります。一つは固定資産税の大幅な軽減措置、もう一つは信用保証の特例による資金調達支援です。

これらの支援策の詳細に入る前に、まずは本制度がもたらす最終的な成果、すなわち企業経営に与える具体的なメリットを明確に把握することが肝要です。

2. 結論:この制度で実現できること

「先端設備等導入計画」の認定を取得することで、中小企業は設備投資に伴う負担を軽減し、成長へのアクセルを踏み込むための具体的な支援を得ることができます。多忙な経営者や実務担当者のために、本制度がもたらす主要なメリットを以下に要約します。

• 税制支援:固定資産税の特例措置

計画認定を受け、一定の要件を満たすことで、新規に取得した設備の固定資産税が大幅に軽減されます。軽減率は、従業員への賃上げ方針の表明内容によって二段階に設定されています。

◦ 申請事業年度(またはその翌事業年度)の雇用者給与等支給総額を、その直前の事業年度と比較して1.5%以上増加させる方針を表明した場合: 対象設備の固定資産税の課税標準が3年間、2分の1に軽減されます。

◦ 申請事業年度(またはその翌事業年度)の雇用者給与等支給総額を、その直前の事業年度と比較して3%以上増加させる方針を表明した場合: 対象設備の固定資産税の課税標準が5年間、4分の1に軽減されます。

• 金融支援:信用保証の特例

計画の認定を受けることで、設備投資に必要な資金調達が円滑に進むよう、金融面での支援が用意されています。具体的には、中小企業信用保険法の特例により、民間の金融機関から融資を受ける際に利用する信用保証協会の保証について、通常の保証枠とは別枠で追加の保証を受けることが可能になります。これにより、企業の資金繰りを強力にサポートします。

これらの強力な支援措置を実現するためには、制度の詳細な要件を理解し、適切な手続きを踏むことが求められます。次章からは、制度の仕組みと適用要件について具体的に掘り下げて解説します。

3. 詳細解説:制度の仕組みと適用要件

本制度を成功裏に活用するためには、その構造、対象者、計画に求められる内容、そして各支援措置の具体的な要件を正確に把握することが不可欠です。この章では、制度の全体像から各論までを体系的に解説します。

3.1. 制度の全体像と関係者

本制度は、①申請事業者(中小企業者)、②市区町村、そして③認定経営革新等支援機関の三者が連携して成り立っています。

申請事業者は、生産性向上を目指す「先端設備等導入計画」を策定します。その際、商工会議所や金融機関、会計事務所などの「認定経営革新等支援機関」に計画内容の事前確認を依頼し、「確認書」を取得する必要があります。その後、事業者はこの確認書を添えて、設備を設置する市区町村に計画の認定を申請します。市区町村は、提出された計画が国の指針や自治体の「導入促進基本計画」に適合するかを審査し、認定を行います。

このプロセスにおける基本的な流れは以下の通りです。

1. 計画策定と事前確認:

中小企業者が計画を策定し、認定経営革新等支援機関から「事前確認書」を取得する。

2. 市区町村への申請と認定:

中小企業者が市区町村へ計画を申請し、審査を経て「認定」を受ける。

3. 計画実行と支援措置の活用:

認定後、計画に基づいて設備を取得し、税制支援や金融支援を活用する。

【実務上の注意点】

本制度を利用する大前提として、事業者が設備を設置する市区町村が、国から「導入促進基本計画」の同意を得ている必要があります。この確認を怠ると、全ての準備が無駄になるため、必ず最初に市区町村のウェブサイトや担当窓口で確認してください。

3.2. 対象となる事業者(中小企業者)

本計画の認定を受けられる「中小企業者」の範囲は、「中小企業等経営強化法」で定められています。

| 業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |

| 製造業その他* | 3億円以下 | 300人以下 |

| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |

| 小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |

| サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |

| ゴム製品製造業** | 3億円以下 | 900人以下 |

| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |

| 旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |

* 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

** 自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

資本金の額と従業員の数は「いずれか一方」の要件を満たせば対象となります。

このほか、個人事業主や企業組合、協業組合、事業協同組合なども対象となります。

【実務上の注意点】税制支援の対象者(中小事業者等)は要件が異なります

固定資産税の特例措置を受けるためには、上記の「中小企業者」の定義とは別に、より厳格な「中小事業者等」の要件を満たす必要があります。具体的には、以下の通りです。

• 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

• 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

• 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人事業主

ただし、資本金が1億円以下であっても、大規模法人(資本金1億円超の法人等)から2分の1以上の出資を受ける法人や、複数の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人は対象外となります。

3.3. 計画の認定要件

市区町村から認定を受ける「先端設備等導入計画」は、以下の要件を満たす必要があります。

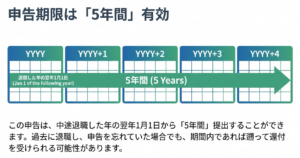

• 計画期間:

計画期間は3年間、4年間、または5年間のいずれかとなります。どの期間が適用されるかは、申請先の市区町村が策定した「導入促進基本計画」によって定められているため、事前に確認が必要です。

• 労働生産性の向上目標:

計画期間内において、基準年度(直近の事業年度末)と比較して、労働生産性が年平均3%以上向上すること。

◦ 労働生産性の計算式: (営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量

• 対象となる先端設備等:

労働生産性の向上に必要な、生産や販売活動などに直接使用される以下の設備であること。

◦ 機械装置

◦ 測定工具及び検査工具

◦ 器具備品

◦ 建物附属設備

◦ ソフトウェア

3.4. 税制支援:固定資産税の特例措置

固定資産税の軽減という強力なインセンティブを受けるためには、計画の認定に加えて、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

- 申請者が前述の「中小事業者等」の要件に該当すること。

- 対象設備を、市区町村から認定を受けた後、認定計画期間内に取得すること。

- 従業員に対して、雇用者給与等支給総額を1.5%以上(または3%以上)増加させる方針を表明すること。

- 市区町村から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づいて設備を取得すること。

なお、この固定資産税特例措置が規定されている法律の適用期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。

また、税制支援の対象となる設備には、種類ごとに最低取得価額が定められています。

| 設備の種類 | 最低価額(1台/1基あたり) | その他 |

| 機械装置 | 160万円以上 | |

| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 | |

| 器具備品 | 30万円以上 | |

| 建物附属設備 | 60万円以上 | 償却資産として課税されるものに限る |

| ソフトウェア | ― | 固定資産税の課税対象外のため本税制の対象外 |

注意すべきは、ソフトウェアは固定資産税の軽減対象外ですが、税制支援の要件である「年平均の投資利益率5%以上」を計算する際の分母となる「設備投資額」には含まれる点です。投資計画全体で収益性を判断するため、税制対象外の設備も含めて計算に含める必要があります。

【実務上の注意点】投資利益率5%以上の要件

税制支援を受けるための最も重要なハードルの一つが、投資計画全体の年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであることです。これは認定経営革新等支援機関による客観的な確認が必要であり、事業計画の収益性を具体的に示すことが求められます。

• 投資利益率の計算式: (営業利益+減価償却費)の増加額 ÷ 設備投資額

3.5. 金融支援:信用保証の特例

本計画の認定は、資金調達の面でもメリットをもたらします。認定事業者は、信用保証協会から通常枠とは別枠で追加の債務保証を受けることができます。

| 保険の種類 | 通常枠 | 別枠(追加保証) |

| 普通保険 | 2億円 | 2億円 |

| 無担保保険 | 8,000万円 | 8,000万円 |

| 特別小口保険 | 2,000万円 | 2,000万円 |

【実務上の注意点】

この金融支援は、計画の認定とは別に、金融機関および信用保証協会による融資・保証審査が必要です。認定を受けたからといって自動的に融資が受けられるわけではありません。資金調達を検討している場合は、計画を申請する前に、取引金融機関や信用保証協会に相談しておくことが極めて重要です。

4. 実務上の手続きと流れ

制度の要件を理解した上で、次に取り組むべきは具体的な申請手続きです。ここでは、準備段階から税務申告に至るまでの一連の流れを、実務上のポイントを交えて解説します。手続きの順序を誤ると支援を受けられなくなる可能性があるため、慎重に進める必要があります。

4.1. 設備取得までの全体フローと最重要ルール

手続き全体を貫く、最も重要なルールが一つあります。

「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが【必須】です。設備取得後の計画申請は認められません。

この大原則を念頭に、以下のフローに沿って手続きを進めてください。

1. 事前準備

設備を設置する市区町村が「導入促進基本計画」を策定済みか、中小企業庁のウェブサイト等で確認します。

2. 賃上げ方針の表明(税制支援を受ける場合)

雇用者給与等支給総額を1.5%または3%以上増加させる方針を策定し、従業員(またはその代表者)に対して書面等で表明します。

3. 支援機関への確認依頼

認定経営革新等支援機関に連絡を取り、策定した「先端設備等導入計画」の事前確認を依頼します。税制支援を受ける場合は、同時に「投資計画」の内容(投資利益率5%以上)についても確認を依頼し、それぞれの確認書を取得します。

4. 市区町村への計画申請

申請書に、支援機関から取得した確認書や賃上げ方針の表明書面など、必要な書類をすべて添付して市区町村の担当窓口に提出します。

5. 市区町村による認定

市区町村による審査を経て、計画が認定されると「認定書」が交付されます。

6. 設備取得

認定書の交付後、計画に記載した設備の発注・購入・設置を行います。

7. 税務申告

固定資産税の申告時に、認定計画の写し、認定書の写し、投資計画に関する確認書の写しなどを添付し、課税標準の特例適用を申請します。

4.2. 申請に必要な書類

市区町村への申請時には、以下の書類が必要となります。

• 基本申請書類(すべての場合に必要)

◦ ① 認定申請書【様式22】

◦ ② 認定経営革新等支援機関による事前確認書

◦ ③ その他、市区町村が必要と認める書類(例:事業概要がわかる資料など)

◦ ④ 返信用封筒

• 税制措置を受ける場合(上記に加えて必要)

◦ ⑤ 投資計画に関する確認書(認定経営革新等支援機関が発行)

◦ ⑥ 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

• ファイナンスリースの場合(上記に加えて必要)

◦ ⑦ リース契約見積書(写し)

◦ ⑧ (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)

4.3. 所有権移転外リースの場合の特例

所有権移転外ファイナンスリースを利用して設備を導入する場合、固定資産税の納税義務者はリース会社となります。この場合でも、リース会社が本制度の特例適用を受けることで、その軽減分がリース料から減額され、実質的に中小企業者がメリットを享受できる仕組みが用意されています。

手続きとしては、中小企業者が計画の認定を受けた後、認定書の写し等をリース会社に提出します。その後、リース会社が市区町村に対して固定資産税の特例申請を行う流れとなります。この手続きには「リース契約見積書」や「固定資産税軽減計算書」が追加で必要になるため、事前にリース会社と緊密に連携することが重要です。

4.4. 計画変更時の手続き

一度認定を受けた計画でも、事業の進捗に応じて内容の変更が必要になる場合があります。

• 変更申請が必要なケース:

計画に記載した設備を追加取得するなど、計画の根幹に関わる重要な変更を行う場合は、市区町村に対して「変更認定申請書【様式23】」を提出し、改めて変更の認定を受ける必要があります。

• 軽微な変更(変更申請が不要なケース):

設備の取得金額や資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、計画の趣旨を変えない軽微な変更については、変更申請は不要です。

何が軽微な変更に該当するかの判断は市区町村によって異なる場合があるため、迷った際は事前に担当窓口に確認することをお勧めします。

5. まとめ:実務上の重要注意点

本制度を確実に活用し、意図せぬ失敗を避けるために、最後に実務上最も重要な注意点をまとめます。以下のポイントを常に念頭に置き、手続きを進めてください。

• タイミングがすべて

繰り返しになりますが、設備は必ず市区町村から計画の認定を受けた後に取得してください。これは絶対のルールであり、例外は認められません。

• 市区町村の確認が第一歩

申請を検討し始めたら、まず自社の設備設置場所である市区町村が制度の対象となっているか(導入促進基本計画を策定しているか)を確認してください。また、自治体によっては対象業種を限定している場合があるため、その点も併せて確認が必要です。

• 支援機関の事前確認は必須

認定経営革新等支援機関が発行する「事前確認書」がなければ、市区町村への申請は受理されません。税制支援を受ける場合は、さらに「投資計画に関する確認書」も必要です。早めに支援機関に相談し、協力体制を築きましょう。

• 認定と融資・保証は別審査

計画の認定は、あくまで税制優遇や金融支援の前提条件です。認定が取れたからといって、金融機関からの融資や信用保証協会の保証が約束されるわけではありません。これらは別途、各機関の審査が必要です。

• 書類の保管

申請時に提出した書類一式の控え、市区町村から交付された認定書は、後の税務申告や金融機関との手続きで必ず必要になります。大切に保管してください。

• 常に最新情報を確認

本制度の手引き自体が「予告なく修正されることがある」と明記している通り、制度内容は変更される可能性があります。申請を準備する際は、必ず中小企業庁のウェブサイトで最新の公的資料を確認する習慣をつけてください。

コメント